就業中の交通事故によって生じた損害は会社と従業員のどちらが負担すべきか?~最新の最高裁判例の紹介

- 2020/4/21

- 法令コラム

社会的な活動には、第三者に何かしらの損害を与えてしまうリスクがつきものです。特に、企業の事業行為は、その対象となる範囲も広いことから、一般消費者よりも他人に損害を与えてしまう可能性も高いといえます。

とはいえ、実際に他人に損害を与えてしまうのは、企業それ自体ではなく、その業務に直接関わった従業員です。危険性の高い仕事に従事している人には、万が一の場合に不安を感じている人も多いかもしれません。

今回紹介する最高裁判所の判例は、企業の事業活動によって他人に損害を与えてしまう典礼例のひとつといえる運送事業者が保有するトラックが起こした死亡事故における従業員と運送事業者との責任の分担のありかたについて新しい見解が示されたものです。

本件訴訟の事実関係

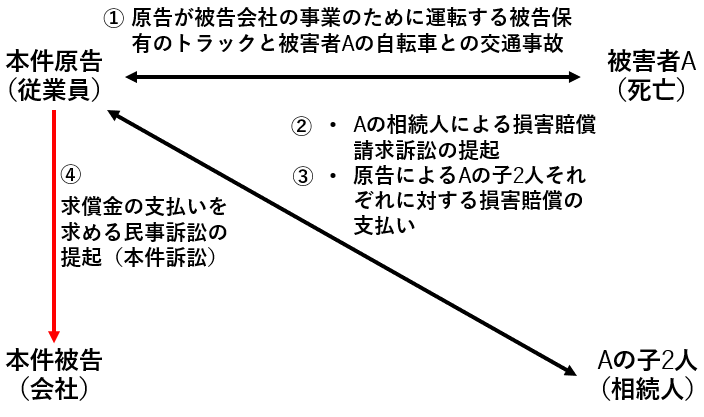

今回紹介する事件は、会社の従業員(原告)が、業務中の交通事故(死亡事故)によって他人に生じさせてしまったことに対してすでに被害者に支払った損害賠償の一部について、会社(被告)に負担を求めるために民事訴訟(求償金支払い請求訴訟)を提起したものです。

本件訴訟の事実関係を簡単にまとめると以下の図のようになります。

本件訴訟の争点(法律上のポイント)

本件訴訟では、この事案への使用者責任適用の可否や、被用者(従業員)による使用者(企業)に対する求償権行使の可否が争点となっています。

この記事を読んでいる人には、法律に詳しくないという人も方が多いと思いますので、事案を理解する上で必要となる基礎知識について触れておきたいと思います。

使用者責任とは?

企業などの経済活動のための行為が原因で、他人に損害を発生させてしまった場合には、加害行為を行った者(企業に雇われている人)だけでなく、その使用者である企業にも法的な責任が発生します。これを「使用者責任」とよび、民法715条に規定が設けられています。

第七百十五条(使用者等の責任)

民法715条

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

本件の場合には、原告は、被告会社の事業のために、被告会社が保有するトラックを運転していて交通事故を起こしてしまいましたので、この交通事故で発生した損害については、原告(直接の運転手)だけでなく、原告と使用関係にある被告会社にも損害賠償責任があるということになります。

使用者責任の法的意義~被害者救済の拡充と損害(賠償義務)の公平な分担

使用者責任が認めれば、被害者は、企業と加害者本人のいずれか都合の良い方に損害賠償を請求すれば良くなるので、資力不足などを理由に損害を補償してもらえなくなるリスクがかなり低減されます。このように被害者救済を手厚くするということが、使用者責任という仕組みにおける最大の意義といえます。

他方、使用者にとって、使用者責任は企業の責任を増加させるものではあります。しかし、企業は、従業員などが行った行為によって経済的な利益を得ているわけですから、それによって生じたトラブルについても相応の責任を負わなければならないのは仕方のないことといえるでしょう。このような考え方を法律の世界では「報償責任の原則」とよんでいます。

その意味では、使用者責任という仕組みは、被害者救済の保障というだけでなく、損賠賠償の負担の公平化を図るという重要な意義も有しているといえます。企業の指示・監督の下で、企業のためにある行為を行った結果、他人に損害を与えてしまった場合に、加害行為を行った者だけに賠償義務を負わせるというのは、必ずしも公平とはいえず、そのバランスを保つための仕組みが使用者責任というわけです。

求償権とは?

使用者責任が認められるケースでは、被害者は使用者である企業に損害賠償請求を行うことが一般的といえます。資力も豊富な企業に損害賠償請求をした方が被害者としては確実に補償を受けられるといえるからです。

企業側が被害者に損害賠償を支払った場合(従業員の責任を肩代わりしたとき)には、加害行為を行った者(従業員)に損害賠償の支払いの補填を求めることができます。この場合の企業が従業員に賠償金の補填を求められる権利のことを「求償権」といいます。使用者責任以外の場合では、他人の借金(支払い責任)を連帯保証人などが肩代わりした場合にも求償権が発生します。

使用者による求償権の行使は制限される

求償権は、責任(損害賠償)を肩代わりしたすべてについて求められるのが原則です。つまり、企業が被害者に対して4000万円の損害賠償を(従業員に代わって)支払ったというときには、この4000万円について求償権を行使できる(従業員に支払いを求められる)ということです。

しかし、使用者責任に基づいて企業が損害賠償を支払ったケースでは、求償権の行使は制限を受ける(企業側の負担をゼロにしない)ことが一般的です。

なぜなら、従業員(被用者)は、企業(使用者)の監督の下で企業の利益のために業務を行った結果として他人に損害を与えてしまったので、その損害について企業にも一定の負担をすることが公平であるといえるからです。

この点について最高裁判所は、使用者による求償権の行使は、信義則による制限を受けるべきであるという判断を示しています(最高裁判所昭和51年7月8日判決民集30巻7号689頁)。

この昭和51年最高判決では、信義則によって行使される求償権の程度は、以下の事情を総合判断して決められるべきとしています。

- 事業の性格、規模

- 施設の状況

- 被用者の業務の内容労働条件、勤務態度

- 加害行為の態様

- 加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度

- その他諸般の事情

その上で、この事件(昭和51年最高裁判決)においては、使用者による求償権行使を25%の程度で認めていて、実務上では、使用者による求償権行使は25%~50%程度は制約を受けるというのがひとつの目安とされています。

ただし、地方裁判所の案件などでは、信義則(公平)の観点から企業の求償行使を一切認めなかったケース(100%制限=損害賠償はすべて使用者の負担となったケース)もあることには注意しておくべきでしょう。

本件訴訟のポイントを再確認 ~「逆求償」は可能なのか?

本件訴訟は、求償権を行使したのが企業(使用者)ではなく従業員(被用者)である点に大きな特徴があります。

すでに、冒頭で触れたように、本件事件では、被害者は、就業中の交通事故だったにもかかわらず、(会社を相手にするのではなく)従業員である加害者を相手に損害賠償請求訴訟を提起し、その結果を受けて、被害者自身が損害賠償を支払っているので、「使用者→被用者」ではなく「被用者(加害行為を行った者)→使用者」というように求償権行使の構造が通常とは正反対になっているわけです。

実は、このようないわゆる「逆求償」となるケースについては、これまで十分な議論がなされてはいなかったため本件訴訟においてその可否(そもそも可能なのかどうか)が重要な争点となりました。

原審(控訴審)判決の内容

この点について、本件訴訟の前審(法律用語では「原審」といいます)にあたる大阪高等裁判所は、次のような判断をして原告(従業員)から被告会社に対する求償権の行使を認めませんでした。(大阪高等裁判所平成30年4月27日判決 ※太字は筆者)

「被用者が第三者に損害を加えた場合は、それが使用者の事業の執行についてされたものであっても、不法行為者である被用者が上記損害の全額について賠償し、負担すべきものである。民法715条1項の規定は、損害を被った第三者が被用者から損害賠償金を回収できないという事態に備え、使用者にも損害賠償義務を負わせることとしたものにすぎず、被用者の使用者に対する求償を認める根拠とはならない。また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合において、使用者の被用者に対する求償が制限されることはあるが、これは、信義則上、権利の行使が制限されるものにすぎない。

大阪高等裁判所平成30年4月27日判決

したがって、被用者は、第三者の被った損害を賠償したとしても、共同不法行為者間の求償として認められる場合等を除き、使用者に対して求償することはできない。」

この大阪高裁判決は、上で紹介した民法715条3項の条文構造に忠実に判断を下したものといえますが、そのポイントをまとめておけば、次の通りになります。

- 被用者が第三者に損害を与えた場合には、使用者の事業のためになされた場合でも直接の加害者である被用者が損害賠償全額を支払うのが原則

- 民法715条の使用者責任は、あくまでも被害者の救済という観点に基づいて設けられた仕組みに過ぎないので、被用者からの求償の根拠とはいえない

- 使用者による求償権が実務の上で制限されるのは、信義則による修正(調整)にすぎないので、被用者からの求償権行使の根拠とはならない

最高裁判決の内容

本件原審に対する原告からの上告を受けて、最高裁判所は以下のような判断をして「原審への差戻し」を命じました(太字は筆者)。

民法715条1項が規定する使用者責任は,使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや,自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し,損害の公平な分担という見地から,その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである(最高裁昭和30年(オ)第199号同32年4月30日第三小法廷判決・民集11巻4号646頁,最高裁昭和60年(オ)第1145号同63年7月1日第二小法廷判決・民集42巻6号451頁参照)。このような使用者責任の趣旨からすれば,使用者は,その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず,被用者との関係においても,損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。

判決全文のPDFファイル(裁判所ウェブサイト)

また,使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には,使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対して求償することができると解すべきところ(最高裁昭和49年(オ)第1073号同51年7月8日第一小法廷判決・民集30巻7号689頁),上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで,使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。

以上によれば,被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,上記諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができるものと解すべきである。

上級審(本件では最高裁判所)からの差戻しを受けた原審(本件では大阪高等裁判所)は、最高裁判所の判断をふまえた判決を下さなければなりません(法律の規定によって同一事件における上級審の判断は下級審を拘束します)。したがって、今後行われる本件事件の差戻審においては、「被用者からの求償権行使は認められる」ということを前提に裁判が進められることになります。

なお、被用者からの求償権の行使が認められることが前提になれば、争点は、「求償金の額」ということになるので、当事者間での和解で決着する可能性も高いといえるでしょう。

本件最高裁判決のポイント

本判決において最も重要なポイントは、使用者責任における報償責任の考えを重視して、被用者によって他人に損害が発生した場合には、「先に使用者が賠償した場合」と「先に被用者が賠償した場合」とで、「被用者・使用者の損害賠償の負担に違いが生じるべきではない」ので、被用者からの求償権行使も認められる(ことがある)と判断したことにあります。

この点は、いままで最高裁での判断がなかった争点なので、今後の法実務はこの判例の考えを前提に進められることになりますが、労働者(被用者)側・企業(使用者)側それぞれにとっての本判決の意義について、以下で簡単に解説したいと思います。

労働者側(や被害者)にとっての本判決の意義

本判決によって被用者による求償権行使が認められたことは、業務上の事故(他人への加害行為)における従業員個人のリスクをかなり低減できる点で、労働者にとっては非常に意義の大きなことだといえます。

被用者側の求償権が認められなければ、本件判決が示すように、業務上の事故などによって他人に損害を発生させた場合には、最初から会社に対応を任せなければ、事故の負担が際限なく増えてしまうことになるからです。

特に、本件事件のように、業務のために自動車を運転していて死亡事故・重傷事故を起こしてしまったようなケースでは、被害者側との示談が遅れてしまったことが加害者自身の刑事罰に悪影響を与えることも考えられるために、金銭的な面以外のリスク低減という点でも大きな意義があるといえます。

また、被害者側にとっても、本件判決によって被用者から使用者への求償が認められたことによって、より納得のできる保障を得られる相手方(より誠実に対応してくれる相手方)と示談交渉をすれば良いということになるので、補償を受ける選択肢が拡充されたと考えられる点で意義があるといえるでしょう。

企業側にとっての本判決の意義~企業の責任は重い

本件判決によって、企業側は、自らが監督する事業遂行において発生した第三者への損害については、加害行為を行った者に悪意があるといった特段のケースを除いては、(被害者が誰に賠償を求めたかを問わず)責任を負担しなければならなくなったといえます。

また、この点に関連して、次の2つの点についても抑えておくことが重要といえます。

企業の対応は責任の分担に大きく影響する~本件判決の補足意見からうかがえること

本件最高裁判決は、2人の裁判官が補足意見として、本件被告(会社)の対応に苦言を呈している点にも注目すべきといえます。 補足意見の中で特に問題(損害賠償の分担額の判断において考慮すべき)とされた会社側の対応は、次の5つです。

- 被告会社が貨物運送事業者であるにもかかわらず保有する車両の自動車保険(任意保険)に加入していなかったこと(被告は保険料相当分を自社で積み立てて万が一の場合に備えていた)

- 被告会社が任意保険に未加入であったため、示談交渉(訴訟)における原告の負担が増加したと考えられること

- 本件事故当時の原告の固定給が毎月6万円(+残業・歩合で22~25万円)に過ぎなかったこと

- 本件事故を理由に、原告は被告から「罰則金」名目で40万円を徴収されていること

- 原告は本件事故までは特に勤務上の問題を起こしたことはないが、本件事故後に被告会社を退職することになっていること

被告会社によるこれらの対応は、心情的な評価はともかく、法令違反に該当する行為があったわけではありません。貨物運送事業者であることを考えれば、任意保険に加入していないというのは、心情的には気になるところですが、いわゆる「自家保険対応」をきちんとしていて、いざというときに被害者に十分な補償ができるのであれば、営業免許に関する法令などの基準に明確に抵触するわけではありません。この点については、補足意見でも「経営判断の自由」とする意見と、「好ましくない」とする意見とに分かれています。

本件との関係で重要なのは、これらの被告会社の対応・判断が、結果として従業員である原告の負担増加(示談や訴訟への対応など)につながっているという点です。任意保険に加入していれば、訴訟に至らずに示談で解決できた可能性も高いといえますし、訴訟となった場合にも保険会社からの支援を受けることができたはずだからです。

さらには、事故を起こした被告への対応も、(この点は筆者の個人的な評価ですが)いささか冷酷と言わざるを得ないでしょう。誤解を恐れずにあえてわかりやすい表現をすれば、「事故を起こした運転手は会社にいられないようすることで、損賠賠償と会社との関係を断ち切る」ための対応だったようにも思われるからです。

被告会社が世間的にも名の知られた中堅以上の貨物運送事業者(上場会社)であることを考えれば、「会社の利益のみを最優先した身勝手な対応」と評価されても仕方がないように思われます。

補足意見においても、これらの事情は、差戻審の審理においては「被用者側の分担を少なくする方向に働く要素」とすべきと述べられています。

使用者責任は雇用関係のない場合にも適用されうる

本判決とは直接関係することではありませんが、使用者責任は、たとえば正規雇用のような雇用関係のある従業員の加害行為のみが問題となるわけではないことにも注意しておく必要があります。

最近では、業務の一部をフリーランスなどの外部に委託するケースも増えていますが、これらの場合でも、次のような条件に該当する場合には使用者責任が生じる余地があると解釈されています。

- 親事業者による注文・指図に過失があった場合

- 下請け事業者の業務遂行が親事業者の指揮監督の下で行われていた場合

特に、近年はウェブを利用することで、さまざまな業務を簡単にアウトソーシングできるようになりましたので、正規雇用に伴うコスト増を回避する目的などで、これらのサービスを利用する事業者も増えていると思われます。

しかし、ウェブを媒介とした業務のアウトソーシングは、細部が十分に詰められていないケースも少なくないようです。気軽に業務を外注できるようになると、「その業務についてのやりとり」を不要なコストと考えてしまう人も増えてくるといえるからです。

その業務を発注する上で必要とされる注意事項が伝達されていないケースでは、親事業者の注文・指図の過失が認められやすいといえるので注意する必要があるでしょう。請負契約だし、契約自体は終了しているから関係ないとは、必ずしも言い切れないというわけです。

また、個人営業している職人に依頼して建築工事などを行う場合の多くは、親事業者の監督下で作業が進められると思いますので、契約の形態を問わず使用者責任が適用される余地があります。

その都度の契約となることが多い請負では、正規社員によるケースよりも「被用者からの求償権行使」が行われやすい(泣き寝入りすることにメリットがない)といえますから、相互の安心のためにも、契約を締結する際には、事業遂行についてきちんとした打ち合わせを実施し、必要な契約条項をあらかじめ定めておくことが重要といえるでしょう。

就業中の交通事故によって生じた損害は会社と従業員のどちらが負担すべきか:まとめ

企業の経済活動によって他人に危害を加えるリスクを完全に回避することは不可能といえます。どれだけ注意深く事業を行っていたとしても予期せぬ事情が引き金となって他人に損害を発生させることもあるからです。

その意味では、このような場合に備えて、十分なリスクヘッジ(保険など)を行うことはもちろん、従業員がきちんと注意義務を尽くして業務を行える体制作り、万が一の自体が起きても安心して働ける環境を整えることは、企業の責務といえます。

本件判例は、被用者からの求償権行使を正面から認めたものとして大きな意義を有する判例ですが、企業が優越的な地位を利用して、従業員に一方的に負担を押しつけるようなことがあれば、その分だけ企業の損害賠償の負担が増大する可能性があることを示唆している点にも注目しておく必要があるでしょう。